大庆师范学院团委深入贯彻落实团黑龙江省委关于2025年暑期“三下乡”社会实践活动的各项工作要求,立足学校育人特色与青年成长需求,春季学期伊始,提早谋划、精心部署,经过多轮研讨打磨,擘画实践蓝图、制定详细实施方案,召开专项会议,与学院联动,面向全校师生进行广泛动员。最终组建起953支社会实践团队,自6月25日起,实践团队的师生们已分批启程,奔赴祖国大江南北。他们将以脚步丈量祖国大地,以慧眼捕捉时代精神,以真心倾听群众心声,以感悟回应时代召唤,深化对中国式现代化的理解与认同。

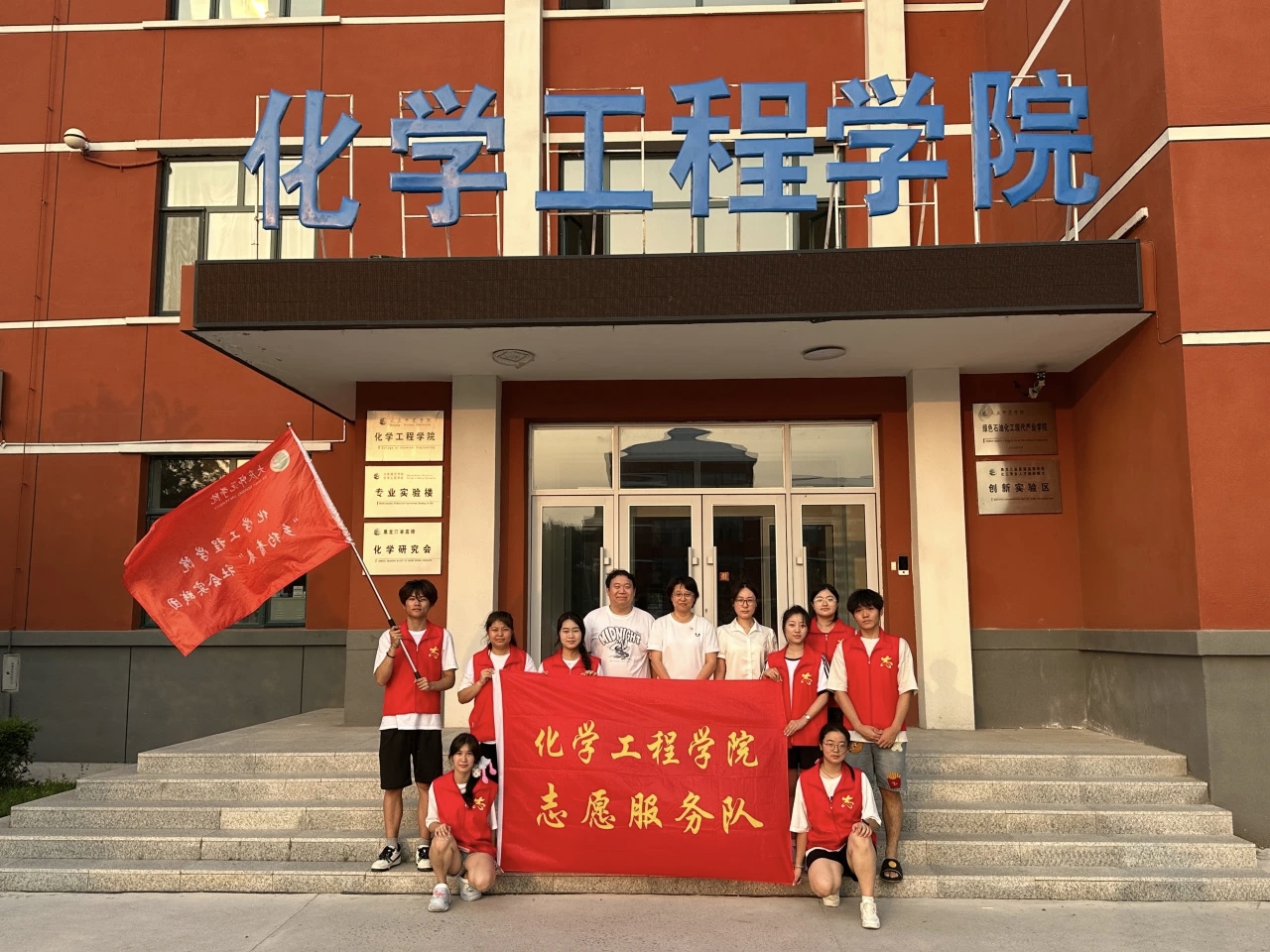

化学工程学院“知行乡约”基层实践团

为深化实践育人,推动校地交流,大庆师范学院化学工程学院师生于7月12日—14日奔赴萝北,开启了以“穿梭产业园区、探访红色遗址、深入乡村社区,在实践中感知发展脉搏、传承红色基因、助力乡村振兴”为主题的“三下乡”社会实践活动。

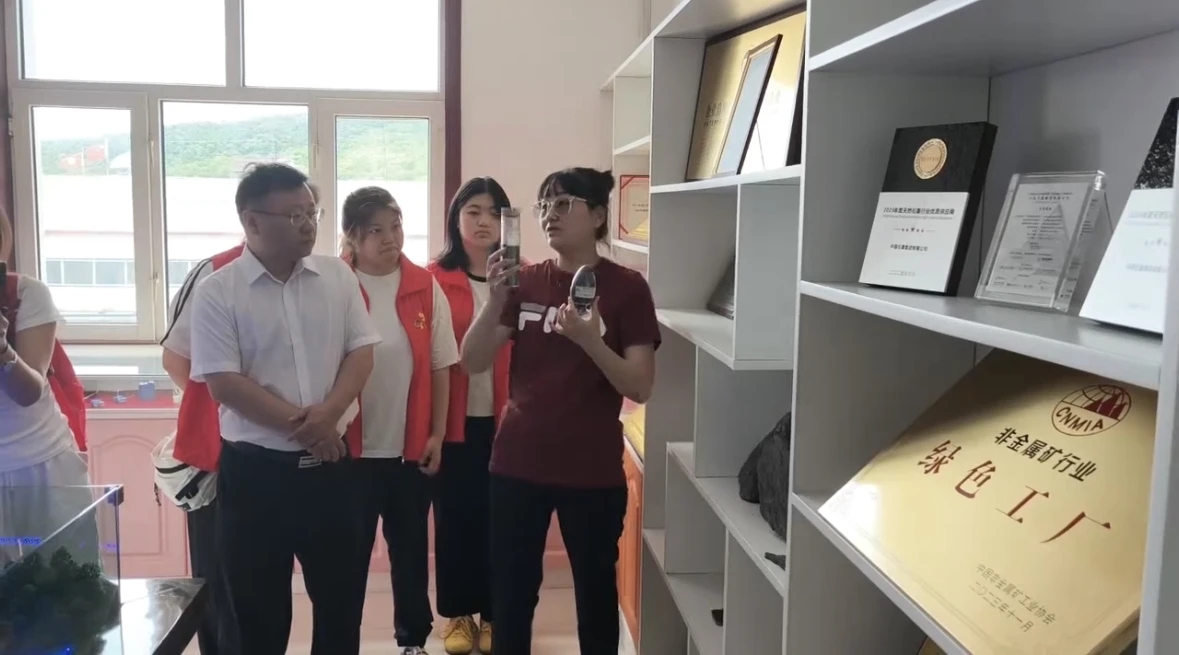

一、产业溯源:石墨园区里的“科技密码”

7月13日,团队首站踏入石墨园区,在溢祥石墨,触摸“黑色黄金”的产业温度。从矿石开采到精深加工,一块块石墨原料在技术赋能下“华丽变身”,师生们惊叹于科技对传统资源产业的重塑,在与企业负责人交流中,探寻产学研融合的新路径,为地方特色产业发展注入青春思考。

二、红色传承:抗联遗址中的“精神洗礼”

在兴东村抗联交通站,历史的厚重感扑面而来。这里承载着“三家窝棚”的故事——当年,以崔家地营、荆家渔沟、孙家菜园为联络点的“三家窝棚”,作为抗联交通站的重要组成部分,曾为抗联传递情报、运送物资,还掩护过赵尚志等将领,后因汉奸告密被日军破坏,交通员们用生命书写了忠诚。聆听这段革命故事,凝视珍贵文物,抗联战士的热血岁月如在眼前。师生们沉浸式感悟红色精神,传承爱国基因。参观完抗联遗址后,师生们还积极录制参观讲解视频,助力抗联遗址的文化内容传播开来,让革命传统在行走的课堂中“活”起来,化作激励青年奋进的精神源泉。

三、文博探知:黑龙江流域博物馆的“历史拼图”

走进黑龙江流域博物馆,师生们开启一场跨越时空的对话。馆内陈列串联起流域的历史脉络、生态变迁,从远古化石到近代民俗,从自然生态到人文传承,大家在参观中了解一方水土的独特底蕴,感悟人与自然、历史与当下的交融共生,为后续助力地方文化传承与生态保护积累认知。值得一提的是,参观期间,师生们还与萝北县委副书记任佳伟合影留念,为这场富有意义的流域文化探寻之旅留下了珍贵纪念。

四、校地共建:实践基地挂牌的双向奔赴

活动中,大庆师范学院与萝北县举行实践教育基地挂牌仪式。双方就校地资源共享、实践育人合作达成共识,挂牌不仅是合作的起点,更让高校人才培养与地方发展需求精准对接,为后续深度合作搭建平台,让实践育人从“短期活动”走向“长效联动”。

五、人才赋能:政企校座谈会的智慧碰撞

挂牌仪式后,13日晚,师生们与萝北政府部门、企业代表召开人才引进座谈会。会上,师生们了解到当地的“梧桐计划”,围绕地方产业升级、乡村振兴对人才的需求,政企代表详细介绍了计划中重点面向的人才类型与岗位需求,师生们则分享了高校专业优势与人才培养方向。从“石墨产业技术人才缺口”到“乡村文旅运营人才培育”,双方务实交流,明确了人才需求的重点,也让师生带回了大量具体岗位信息,为校地人才输送、定向培养找准切入点,让青春力量与地方发展需求同频共振。

六、生态深耕:山江村稻虾共生的致富密码

7月14日,走进山江村,“稻虾共生”基地勾勒出生态致富图景。师生们深入田间,观察水稻与小龙虾共生模式:水稻为虾遮荫,虾为稻除虫肥田,形成绿色循环种养体系。调研中,大家不仅计算产业增收账,了解市场销售、村民参与情况,还详细了解了村里党支部的建设情况。从生态种养技术应用,到产业链延伸探索,师生探寻乡村产业突围路径,同时预计为村里出一期公众号,以实际行动提供帮助,见证生态理念赋能乡村振兴的实践样本,也为后续助力乡村产业发展积累经验。

七、温情传递:校园里的“爱心接力”

在萝北县第四小学,师生们化身“青春讲师”,为留守儿童家庭送去知识与温暖。认真的备课、专注的讲授,让知识传递更具温度,他们还带来了精心准备的礼物—9套教具和50本科普读物,用捐书、捐教具的实际行动践行社会服务的责任,在孩子心中播撒希望种子。

八、创意赋能:共青稻田画的田、园新篇

在离开萝北前的最后一站。师生们共同踏入共青稻田画区域,师生们仿若置身艺术田园。巨幅稻田画以大地为画布、稻秧为颜料,生动呈现创意农业魅力。从图案设计构思,到田间种植养护,大家与工作人员交流,了解 “农业 + 艺术” 融合背后的故事。游客打卡、村民参与的热闹场景,让师生们看到艺术赋能乡村旅游的活力,感悟创意激活乡村发展新动能的潜力,为乡村产业多元发展拓宽思路。

大庆师范学院化学工程学院师生用脚步丈量萝北大地,在产业发展中探寻创新路径,在红色传承中汲取精神力量,在乡村建设中勾勒振兴图景,在公益服务中传递温暖关怀。他们以“三下乡”实践为纽带,让校园与社会同频共振,既在躬身实践中实现“受教育、长才干”的成长蜕变,也以青春智慧为地方发展注入动能。这份双向奔赴的实践故事,正以蓬勃姿态持续书写育人与兴城的时代答卷。

(责编:吕金凤 陈璐瑶,审核:王贺民,编辑:白淑睿)